Gran Chaco: Los incendios ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas

El Gran Cacho cuenta con una importante presencia de pueblos indígenas en aislamiento.

Se trata de comunidades que, por alguna razón, han decidido permanecer fuera de contacto con la civilización. Para hacer una analogía con el contexto actual, la suya es una pandemia eterna, y la civilización es su virus.

Más allá de las motivaciones que los impulsaron a permanecer en aislamiento, lo que está claro es que su supervivencia está directamente relacionada con la naturaleza, ya que de ella viven y en ella viven.

Sin embargo, en las últimas décadas, se enfrentan a una amenaza que, cual virus, pone en riesgo su conservación y su hábitat: la sobrexplotación.

“Las amenazas que surgen del modelo agroextractivista y exportador, reducen los medios de supervivencia de estos pueblos, lo que los somete a una extrema vulnerabilidad demográfica, epidemiológica, política y social”, explica Antenor Vaz, autor principal del informe y consultor de la organización Land is Life.

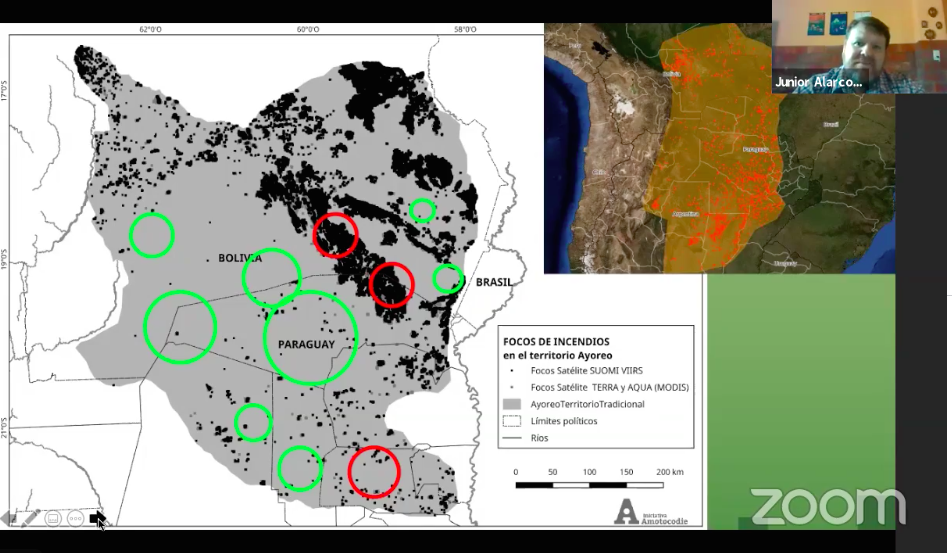

En un portugués pausado, el hombre asegura que los focos de calor en Bolivia aumentaron 258% en 2019, con relación a los registrados en 2018.

Por su parte, los focos de calor en áreas protegidas, en ese mismo periodo de tiempo, aumentaron un 744% en el país.

La realidad en Brasil y Paraguay es la misma, los fotos de calor, lejos de disminuir, aumentan año tras año, poniendo en jaque a la naturaleza y a los pueblos que en ella habitan.

El informe corrobora que el origen de las quema es humano. Ya sean quemas por desmonte, fuegos de limpieza de pastaje o incendios forestales producidos por las dos anteriores, los focos de calor son causados por la mano del hombre.

Dentro de las ocho principales causas de deforestación se encuentran la ganadería, extracción de madera, agricultura, hidroeléctricas, quemas, minería, aceite de palma y expansión urbana.

Los ayoreos son uno de los pueblos indígenas en aislamiento que habitan el territorio del Gran Chaco, en la frontera entre Bolivia y Paraguay. Ellos son uno de los pueblos más afectados por la amenaza del fuego en sus tierras.

Áreas protegidas como el Parque Nacional Otuquis o propiedades indígenas sufrieron daño, como el área de manejo integrado Nembiguasu fueron afectadas.

Según un estudio de la Universidad de Meryland, el Chaco soporta la mayor deforestación a nivel mundial, esto, sumado a las condiciones climatológicas de la zona, lo convierten en un área vulnerable para los focos de calor.

La baja humedad característica de los meses de julio y agosto, sumado a un aumento en las temperaturas, que generalmente se registran en el octavo mes del año, suelen propiciar el escenario ideal para la propagación de los focos de calor. Sin embargo, lo que llama la atención es que en los últimos años, y particularmente este 2020, este panorama se ha estado registrando de manera precoz entre abril y mayo.

Para los pueblos indígenas en aislamiento esto significa el fin del mundo. El fin de su mundo.

“Es la muerte de la matriz que los contiene y les da sustento. El contacto con la civilización, que es la alternativa a la que se verán forzados si esto continúa, implica el colapso de su cultura”, explica Miguel Ángel Alarcón, director de la Iniciativa Amotocodie, quien estuvo a cargo de la informe desde Paraguay.

La situación para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario de Bolivia, es igual a la de sus vecinos. Aunque constitucionalmente Bolivia reconoce a los pueblos indígenas y sus derechos y la Ley 450 los protege, las normas no los resguardan del fuego.

En Ñembiguasu, donde habita el pueblo ayoreo, se quemaron 400 mil hectáreas por hora en 2019. En el Territorio Indígena Isiboro Sécure (Tipnis), el pueblo T’ siman – Moseten, afronta fuertes presiones por los focos de calor.

“La causa: un paquete de normas incendiarias para la ampliación de la frontera agroindustrial que hoy amenaza territorios indígenas y áreas protegidas con pueblos indígenas en aislamiento voluntario”, reconoce Adamo Diego Cusi, activista de los derechos ambientales, quien estuvo a cargo del informe en el país.

¿Qué dice el tribunal de la naturaleza?

Entre julio y noviembre de 2019, el país vivió uno de los incendios más desgarradores de su historia, en el que ardieron 6.4 millones de hectáreas, una parte de ellas pertenecientes a parques naturales, áreas protegidas y territorios indígenas.

El 20 de agosto de 2020, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, leyó la sentencia de la demanda por ecocidio, presentada por organizaciones indígenas, civiles y activistas contra las autoridades de Bolivia.

La sentencia reconoce como ecocidio lo sucedido en los incendios de 2019, que tuvieron lugar en la Chiquitanía, Gran Chaco y Amazonía boliviana.

Esta sentencia responsabiliza de lo sucedido a los gobiernos de Evo Morales Ayma y Jeanine Añez Chávez, que aprobaron una serie de normas que promueven las quemas como la deforestación

Autor

-

Periodista especializada en Investigación y magister en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías. Cubre medioambiente, startups, soluciones y derechos humanos.

Ver todas las entradas

La Vaquita es una plataforma de donaciones creada por Verdad Con Tinta con el fin de apoyar a distintas causas sociales.

-

Valorado con 0 de 5

-

Valorado con 0 de 5

-

Valorado con 0 de 5

-

Valorado con 0 de 5

-

Stock Out

Valorado con 0 de 5

Valorado con 0 de 5 -

Valorado con 0 de 5